Уникальные цветные фото крестьян России XIX века (20 фото)

Русская деревня 19 века - бесконечный труд. Леса, земля, животные и люди шли в дело, создавая замкнутый круг крестьянского самообеспечения. По венам губернии российской – густой сети древних дорог, тянулись товары сёл и деревень

![]()

Деревенский труд был самой жизнью, отдыхом крестьян был не диван, а смена одного труда другим. В водовороте крестьянского труда появились десятки профессий. Давайте посмотрим на них в цвете уникальных фотографий 1899 года Русского Севера. Автор - этнограф Михаил Круковский. Они сохранились в России и США, позже переведены в цвет.

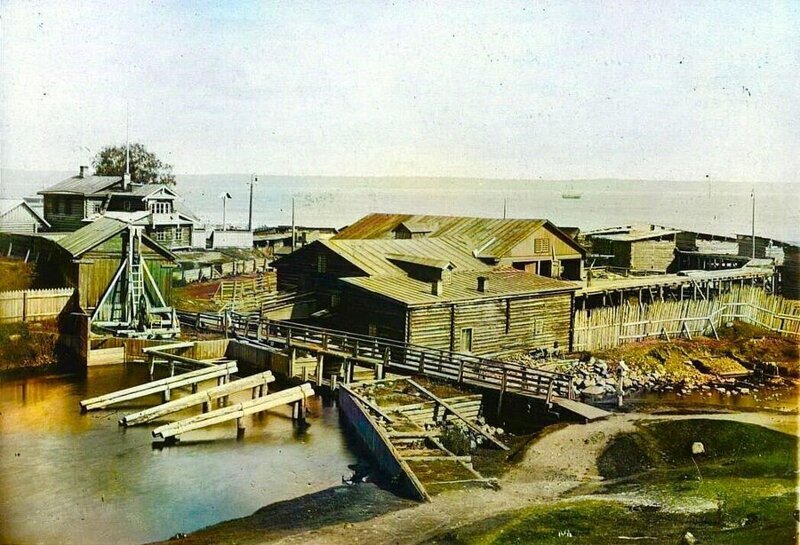

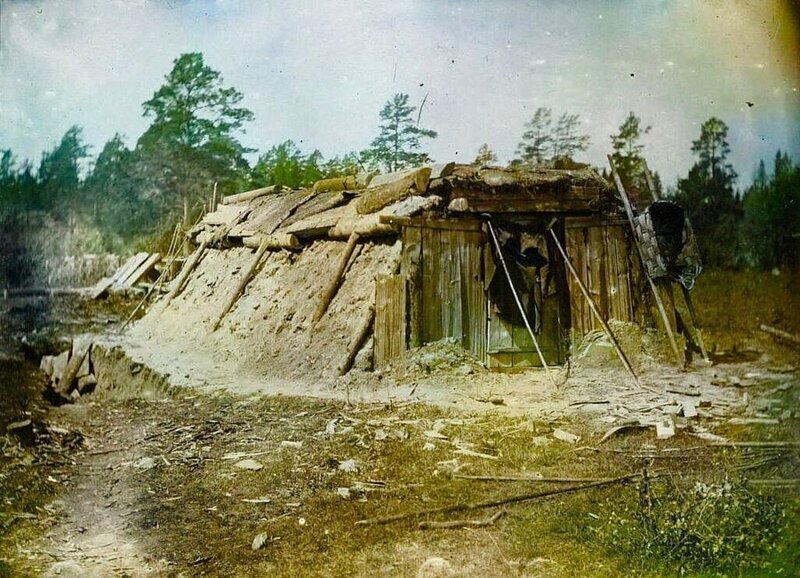

В северных губерниях главный кормилец – лес.

![]()

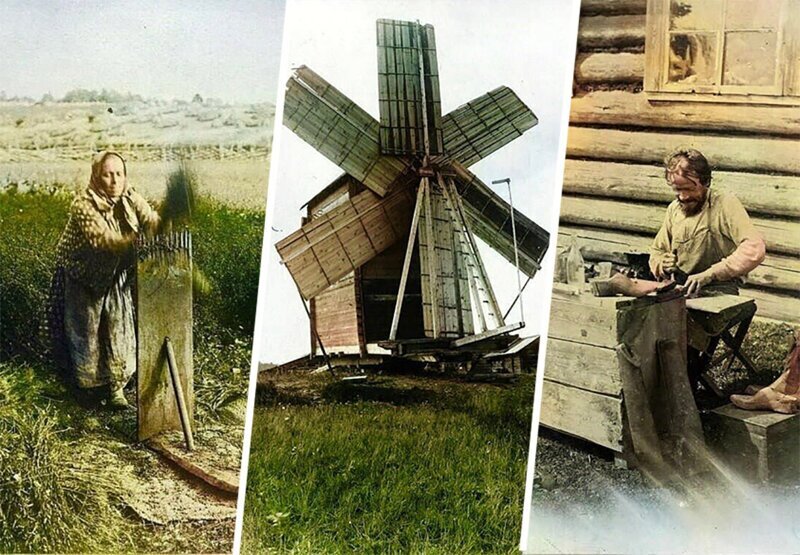

Пещерный Лес кормил крестьян тысячи лет и в 19 веке еще не был уничтожен совершенными орудиями – машинами (их не было). Рубили зимой, а сплавляли в половодье весной. Сплав начинался у берега, бревна скатывали и формировали сплавное поле.

Лесорубы скидывали крестьянской артели свой «урожай», и по реке ползло море бревен.

![]()

Ужин крестьянина – святое дело, работать потом нельзя. Хозяин сплавной артели не смел нарушить покой работяг.

![]()

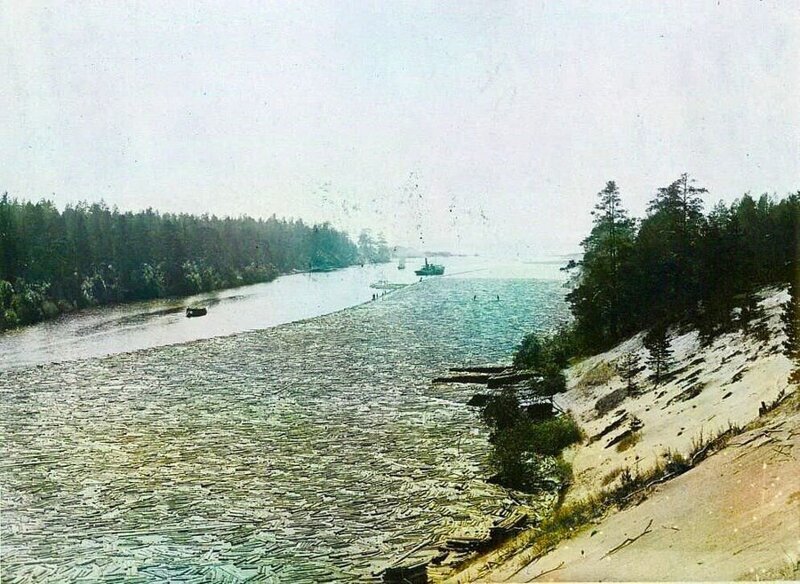

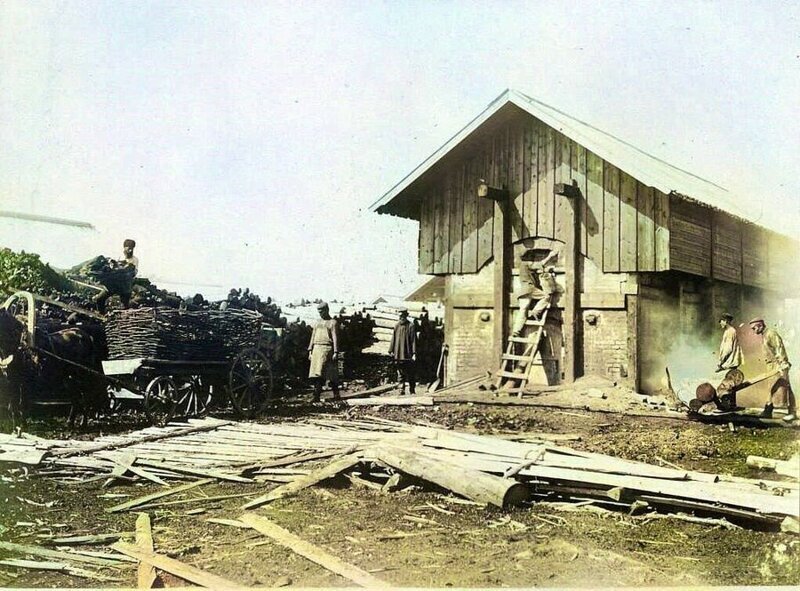

Конечным пунктом сплавных артелей были лесоперерабатывающие заводы, конечно, в том понимании. В деревнях и городах.

![]()

С реки закатывали бревна по направляющим. Краном (левей) тащили дальше в цех.

Цех углежогов в действии. Слева сырье и розжиг кирпичных печей.

![]()

Часть леса попадала в цеха углежогов и смоловаров, самой богатой профессии Севера Руси. Их конечный продукт – уголь, деготь, вар(корабельная смола), шёл на экспорт Белым морем. И покрывал потребности крестьянских волостей.

![]()

Деревенская кузня кузнеца

![]()

Железные орудия труда, несложные предметы быта производились на месте в крестьянских кузницах и заводиках волостей. Уголь для печей обеспечивали углежоги. А болотное железо выпаривалось из болот и продавалось местным металлургам соседними деревнями.

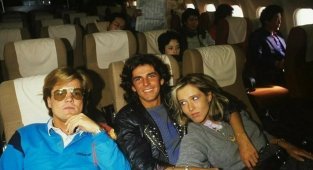

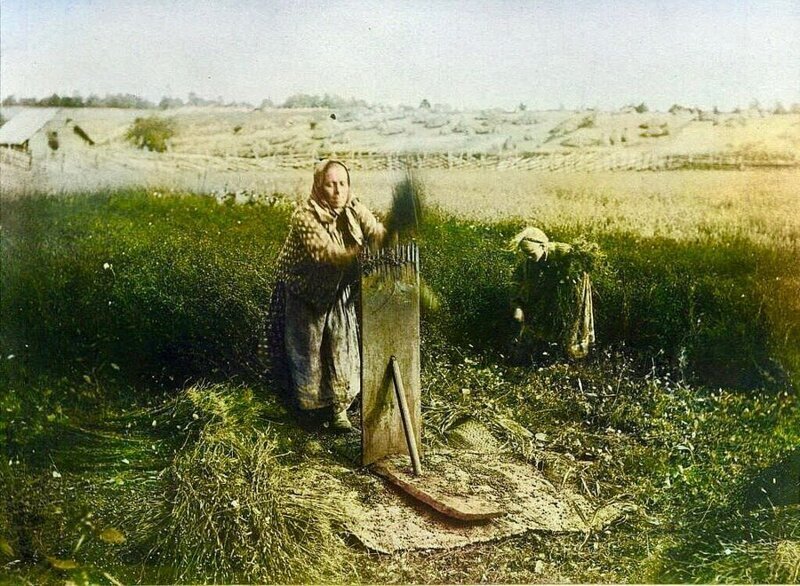

Мать с дочерью обволакивают лён

![]()

На выкорчеванных и выжженных лесных полях колосилась рожь и ячмень, поднимался лён. Сеяли, сушили, собирали в снопы. Землей было наполнено все лето крестьянских семей.

Ветряная мельница всем известна

![]()

Зерно везли на крестьянские мельницы ветряные и водяные типа. Мельницы покрывали речки и холмы десятками, в каждой деревне была своя. Мельники - потомственная профессия целых династий.

А вот водяную мельницу, хоть и строились они чаще, мало кто может представить

![]()

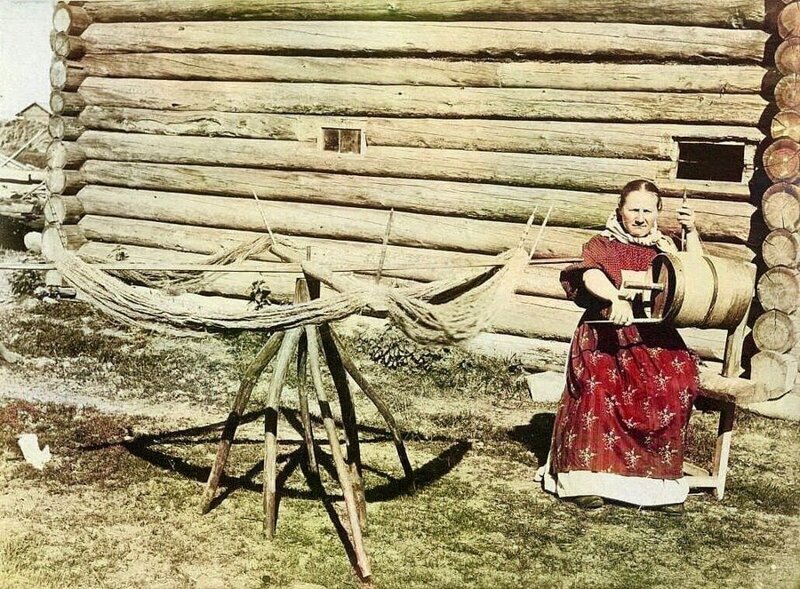

Лён обрабатывался, продавался купцам на экспорт.

![]()

А в русских селах лён становился крестьянской одеждой. Вместе с шерстью разводимых овец, лихие ткачихи шили сарафаны и тулупы, катальщики делали катанки (валенки). В центре и юге аналогом экспортного лена была конопля.

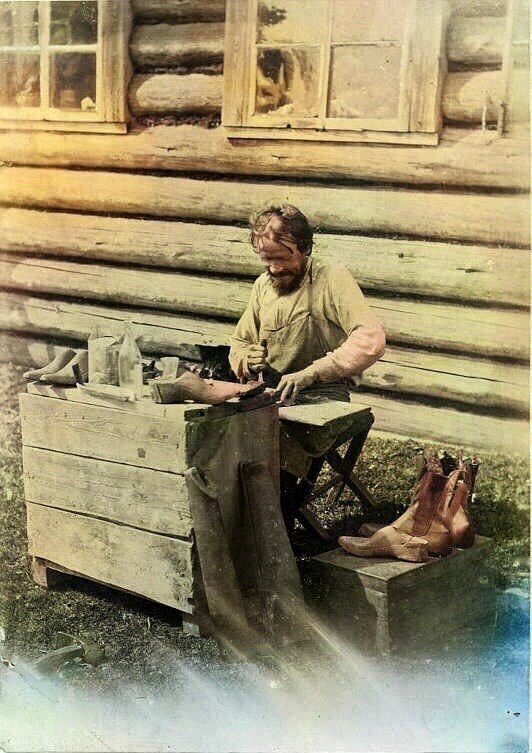

Сапожников называли швецами, профессия передавалась от отца к сыну.

![]()

Производили/латали сапоги, лапти, башмачки. Чаще ходили по деревням, чем сидели дома. В деревнях швецы жили несколько дней, создавая/ремонтируя обувь для всех крестьянских семей.

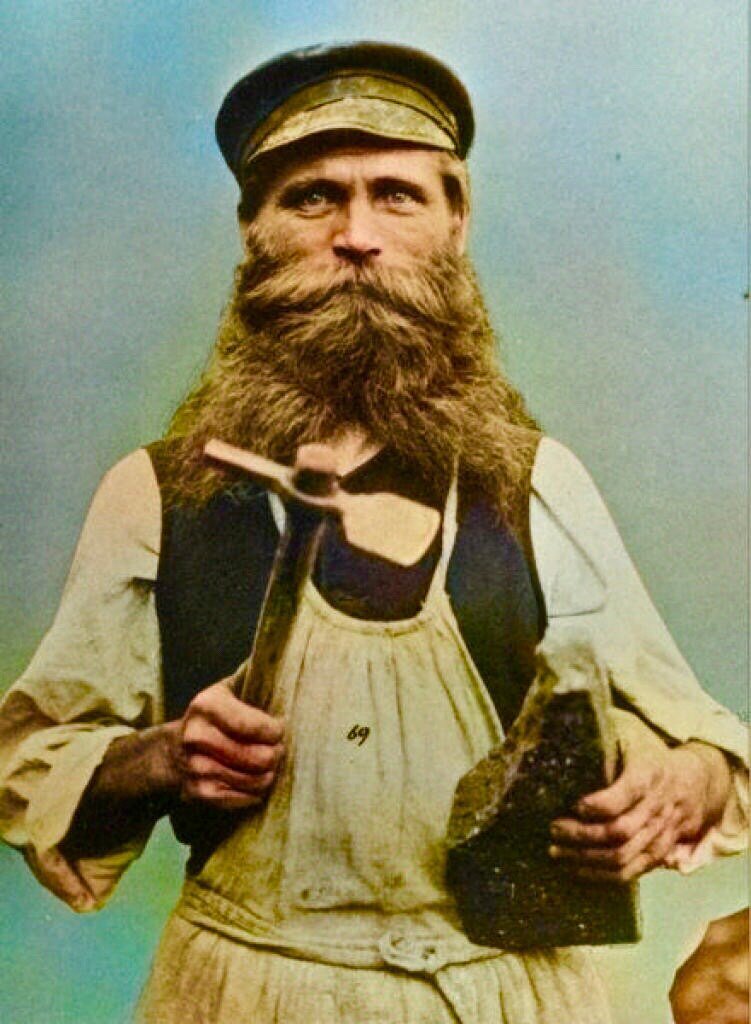

Печник Ярославской губернии конца 19 века

![]()

Без печников никак, их чтили в деревнях как священников.

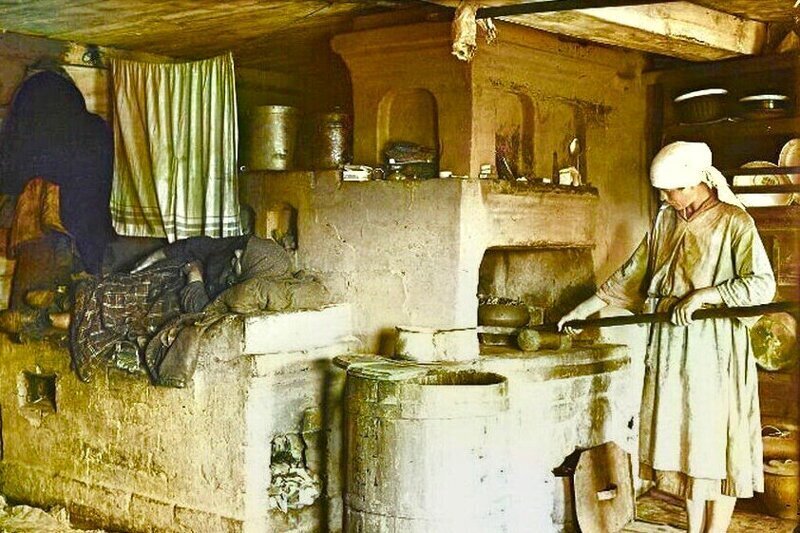

Справа – кормила, слева – лечила русская печь!

![]()

Русская печь мать русскому дому. Печь лечила, кормила, поила, лечила и утешала. На ней появлялись младенцы и уходили старики. Согревала русская печь всех, помогая роженицам облегчить муку, а немощным навек успокоиться.

![]()

Я не выжига, не торгаш! Я честный торговец, продаю что сделал сам!

![]()

По селам бродили ходячие торговцы, продавая чужое или свое. Как этот мастер щеток. Торговцы из крестьян берегли честь фамилии. Самым обидным для них было услышать торгаш или выжига – характерное прозвище городских купцов и конторщиков. В замкнутой крестьянской волости таким не было места.

Сельский учитель с детишками 1899 года

![]()

К концу 19 века благодаря земской реформе Александра II появились на селе новые люди. Как этот деревенский учитель в окружении учеников своих. Крестьянство вознесло учителей на высший уровень уважения, к печникам и священникам.

Крестьяне чинят дорогу, 1899 год. Лошадь равняет бревном, мужики делают сливную траншею для ухода воды с дороги.

![]()

Множество дорог-трактов содержали в порядке сами деревни по дорожной повинности. А кроме дорожных работ, снабжали крестьяне лошадьми ямщицкие станции, древнерусский аналог вокзалов и гостиниц в одном лице. Как говорится сам починил и сам проехал!

Дорожный тарантас, аналог междугороднего такси деревни 19 века.

![]()

Деревенский труд был самой жизнью, отдыхом крестьян был не диван, а смена одного труда другим. В водовороте крестьянского труда появились десятки профессий. Давайте посмотрим на них в цвете уникальных фотографий 1899 года Русского Севера. Автор - этнограф Михаил Круковский. Они сохранились в России и США, позже переведены в цвет.

В северных губерниях главный кормилец – лес.

Пещерный Лес кормил крестьян тысячи лет и в 19 веке еще не был уничтожен совершенными орудиями – машинами (их не было). Рубили зимой, а сплавляли в половодье весной. Сплав начинался у берега, бревна скатывали и формировали сплавное поле.

Лесорубы скидывали крестьянской артели свой «урожай», и по реке ползло море бревен.

Ужин крестьянина – святое дело, работать потом нельзя. Хозяин сплавной артели не смел нарушить покой работяг.

Конечным пунктом сплавных артелей были лесоперерабатывающие заводы, конечно, в том понимании. В деревнях и городах.

С реки закатывали бревна по направляющим. Краном (левей) тащили дальше в цех.

Цех углежогов в действии. Слева сырье и розжиг кирпичных печей.

Часть леса попадала в цеха углежогов и смоловаров, самой богатой профессии Севера Руси. Их конечный продукт – уголь, деготь, вар(корабельная смола), шёл на экспорт Белым морем. И покрывал потребности крестьянских волостей.

Деревенская кузня кузнеца

Железные орудия труда, несложные предметы быта производились на месте в крестьянских кузницах и заводиках волостей. Уголь для печей обеспечивали углежоги. А болотное железо выпаривалось из болот и продавалось местным металлургам соседними деревнями.

Мать с дочерью обволакивают лён

На выкорчеванных и выжженных лесных полях колосилась рожь и ячмень, поднимался лён. Сеяли, сушили, собирали в снопы. Землей было наполнено все лето крестьянских семей.

Ветряная мельница всем известна

Зерно везли на крестьянские мельницы ветряные и водяные типа. Мельницы покрывали речки и холмы десятками, в каждой деревне была своя. Мельники - потомственная профессия целых династий.

А вот водяную мельницу, хоть и строились они чаще, мало кто может представить

Лён обрабатывался, продавался купцам на экспорт.

А в русских селах лён становился крестьянской одеждой. Вместе с шерстью разводимых овец, лихие ткачихи шили сарафаны и тулупы, катальщики делали катанки (валенки). В центре и юге аналогом экспортного лена была конопля.

Сапожников называли швецами, профессия передавалась от отца к сыну.

Производили/латали сапоги, лапти, башмачки. Чаще ходили по деревням, чем сидели дома. В деревнях швецы жили несколько дней, создавая/ремонтируя обувь для всех крестьянских семей.

Печник Ярославской губернии конца 19 века

Без печников никак, их чтили в деревнях как священников.

Справа – кормила, слева – лечила русская печь!

Русская печь мать русскому дому. Печь лечила, кормила, поила, лечила и утешала. На ней появлялись младенцы и уходили старики. Согревала русская печь всех, помогая роженицам облегчить муку, а немощным навек успокоиться.

Я не выжига, не торгаш! Я честный торговец, продаю что сделал сам!

По селам бродили ходячие торговцы, продавая чужое или свое. Как этот мастер щеток. Торговцы из крестьян берегли честь фамилии. Самым обидным для них было услышать торгаш или выжига – характерное прозвище городских купцов и конторщиков. В замкнутой крестьянской волости таким не было места.

Сельский учитель с детишками 1899 года

К концу 19 века благодаря земской реформе Александра II появились на селе новые люди. Как этот деревенский учитель в окружении учеников своих. Крестьянство вознесло учителей на высший уровень уважения, к печникам и священникам.

Крестьяне чинят дорогу, 1899 год. Лошадь равняет бревном, мужики делают сливную траншею для ухода воды с дороги.

Множество дорог-трактов содержали в порядке сами деревни по дорожной повинности. А кроме дорожных работ, снабжали крестьяне лошадьми ямщицкие станции, древнерусский аналог вокзалов и гостиниц в одном лице. Как говорится сам починил и сам проехал!

Дорожный тарантас, аналог междугороднего такси деревни 19 века.